Reallabor CO2-neutrale Pilot-Innovationsregion Oberrhein - Entwicklung von Energie- und Mobilitätslösungen

Reallabor CO2-neutrale Pilot-Innovationsregion Oberrhein – Entwicklung von Energie- und Mobilitätslösungen

Publié par Anne-Sophie Mayer le Donnerstag 17 Juli 2025

Der Oberrhein, insbesondere das Gebiet um das ehemalige Kernkraftwerk Fessenheim, soll zur Pilotregion einer treibhausgas (THG)-emissionsfreien, innovativen Wirtschaftsregion auf Basis eines nachhaltigen Energie- und Verkehrskonzepts, bei gleichzeitiger Förderung der ökonomischen Wertschöpfung und der Schaffung von Arbeitsplätzen, weiterentwickelt werden. Dies bietet die Chance, Transformationskonzepte bi-national zu gestalten, langfristig ihre Umsetzbarkeit zu demonstrieren und auf greifbare Weise zur regionalen Energietransformation beizutragen.

Die Energietransformation im Oberrhein betrifft sowohl politische Entscheidungsträger, Wirtschaftsakteure als auch Bürger in der Region. Mit der Abschaltung des KKW Fessenheim sind viele Menschen direkt oder indirekt von den Folgen betroffen. Deshalb sollen mit dem Projekt CO2InnO innovative Pilotideen, die den Wandel hin zu mehr Klimaneutralität befördern, entwickelt und beschrieben werden.

Das Projekt erhebt den Anspruch aufzuzeigen, wie eine erfolgreiche Energietransformation auf der Basis neuer technologischer Ansätze im europäischen Raum sozialverträglich gestaltet werden kann.

Das übergeordnete Ziel und damit auch das Ergebnis des Projekts CO2InnO ist es, ein Reallabor zu schaffen, das den Transformationsprozess hin zu einer klimaneutralen Region Oberrhein durch die Demonstration von konkreten Energielösungsansätzen begleitet und vorantreibt. Hierbei stehen wasserstoffbasierte Blockheizkraftwerke zur Strom- und Wärmeerzeugung im Zentrum des Projektes. Die damit verbundene dezentrale Energieerzeugung wird darüber hinaus mit E-Ladestationsnetzen gekoppelt zur Förderung der E-Mobilität.

Zunächst wird am Beispiel von zwei Modellgemeinden auf französischer und deutscher Seite die Ausgangslage erfasst werden.

Anschließend wird ein wasserstoffbasiertes BHKW als Demonstrator entwickelt. Mit Hilfe von Untersuchungen und Simulationen wird einerseits geprüft, inwieweit das ehemalige AKW Fessenheim für die regionale Produktion von grünem Wasserstoff genutzt werden kann (u.a. zur Versorgung der BHKW), und andererseits, ob der produzierte Strom aus den BHKW auch für die Errichtung von lokalen e-Ladestationen zur Förderung der e-mobilität genutzt werden kann.

Schließlich werden die Ergebnisse gesammelt und Handlungsempfehlungen daraus abgeleitet. Diese werden publiziert, und mit Bürgern & Bürgerinnen und verantwortlichen Akteuren diskutiert, um die Umsetzung klimaneutraler und dezentraler Energieversorgung voranzutreiben.

Am Ende stehen Handlungsempfehlungen die jedem zugänglich sind zusammen mit einem Simulationsprogramm, die jedem Nutzer (Kommunen, öffentliche Einrichtungen Industriestandorte) die Möglichkeit eröffnen, für seine lokale Situation die Vorteile des Systems abzuschätzen. Der Demonstrator kann in einer Art Reallabor getestet werden. Der Erfolg des Ansatzes kann über die Anzahl der Interessenten und den Umsetzungsgrad gemessen werden.

Retour au blog Partager : Facebook Twitter

Strategien zur Anpassung von Ackerbausystemen an den Klimawandel und deren Beitrag zum Klimaschutz am Oberrhein“

Publié par Anne-Sophie Mayer le Donnerstag 17 Juli 2025

Die landwirtschaftlichen Flächen am Oberrhein werden zu über 60% für den Ackerbau, insbesondere für den Anbau von Mais und Weizen, genutzt. Die Klimaveränderungen nehmen seit mehreren Jahrzehnten zu, was sich in einer Häufung extremer Wetterereignisse niederschlägt, die für die Landwirtschaft besonders ungünstig sind. Die Landwirtinnen und Landwirte sind unter anderem mit Wassermangel und Hitzewellen konfrontiert, die die Ernteerträge stark beeinträchtigen. Dies führt zu unsicheren Einkommenssituationen in der Landwirtschaft und zu steigenden Lebensmittelpreisen für die gesamte Bevölkerung.

Ziel des Projektes ist es, gemeinsam mit Beratung, Forschung und Praxis die Anbausysteme regional angepasst so zu verändern, dass sie auch zukünftig stabile Erträge liefern können und, wo möglich, einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Deshalb werden Musterbetriebe entwickelt, die als Modell für die Anpassung an den Klimawandel und dessen Abschwächung dienen. In Feldversuchen werden innovative Anbausysteme erprobt.Darüber hinaus werden Landwirtinnen und Landwirte auf ihren Betrieben bei der Umsetzung von Praktiken begleitet, die auf die Eindämmung des Klimawandels und die Anpassung an die Klimaveränderungen abzielen und es werden neue Absatzwege am Oberrhein identifiziert.

Zunächst werden durch gemeinsame Treffen die Verbindungen zwischen den Akteuren der landwirtschaftlichen Entwicklung am Oberrhein gestärkt, um den Wissens- und Erfahrungsaustausch zwischen den Akteuren, insbesondere des ökologischen Landbaus, zu fördern.

Anschließend werden Umfragen durchgeführt, um zu verstehen, wie sich Betriebe bereits an den Klimawandel anpassen. Es werden Workshops durchgeführt, in denen Landwirtschaft, Beratung, Forschung und Handel zusammenkommen, um die Ackerbausysteme der Zukunft gemeinsam zu gestalten.

Während der gesamten Projektlaufzeit werden grenzüberschreitend Feldversuche angelegt, um neue Erkenntnisse und Anbauempfehlungen in der Agroforstwirtschaft, der Bewässerungssteuerung, der Nutzung von Zwischenfrüchten, der Verringerung des Einsatzes fossiler Brennstoffe usw. zu generieren.

Am Ende des Projekts hat eine Vielzahl an Landwirtinnen und Landwirten aus dem Oberrheingebiet an den Workshops zur gemeinsamen Entwicklung neuer Anbausysteme und Versuchsanordnungen sowie an den Besichtigungen der Feldversuche und den Auswertungsworkshops teilgenommen. Die landwirtschaftlichen Beratungs- und Forschungseinrichtungen haben ihr Wissen über die Anpassung an den Klimawandel und dessen Abschwächung verbessert. Dies führt zu einem umfangreicheren Beratungs- und Schulungsangebot, das die Landwirtschaft bei ihren strategischen Entscheidungen unterstützt.

Retour au blog Partager : Facebook Twitter

Klima-Widerstandsfähige Rebsorten zur Sicherung des Ertrags

Publié par Anne-Sophie Mayer le Donnerstag 17 Juli 2025

Was ist die Problematik?

Sommerlicher Hitze- und Trockenstress stellt die Weinbaubetriebe vor immer größere Probleme. Neuanlagen lassen sich zunehmend nur noch mit künstlicher Bewässerung betreiben. Auch erwachsene Rebstöcke leiden, weil sie bei Trockenheit nicht mehr durch Verdunstung von Wasser über die Blätter die Erhitzung abmildern können. Aber können wir den Weinbau in der Region durch eine bessere Auswahl von Unterlags- und Ertragssorten helfen und zur Züchtung einer neuen Generation von Klima-Widerstandsfähigen (KliWi) Rebsorten beitragen?

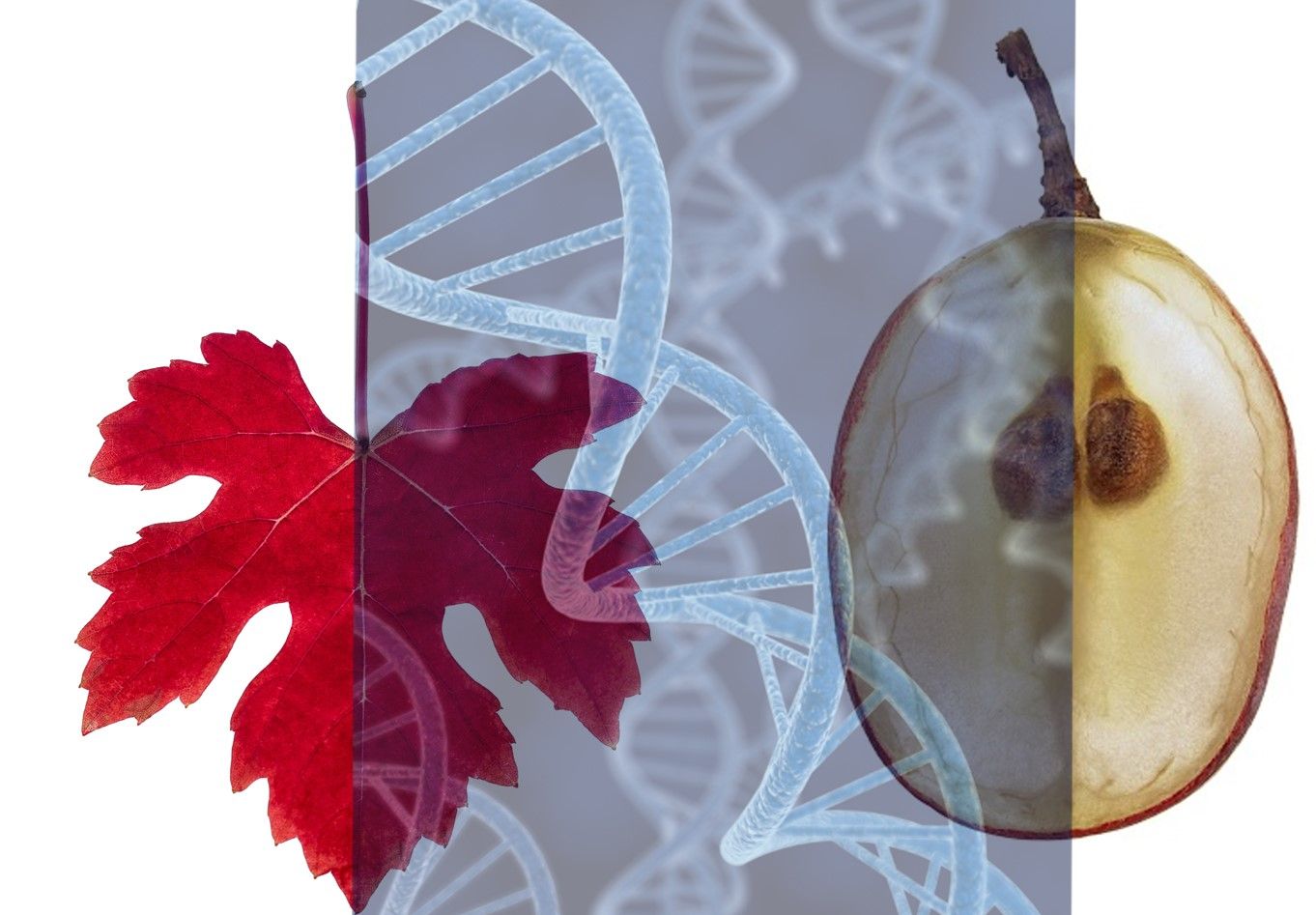

Im Rahmen des Projekts werden Forscher aus der Region die Stamm-Mutter unserer Reben, die fast ausgestorbene Europäische Wildrebe, um Hilfe bitten. Sie werden nach Genen suchen, die dabei helfen, mit Hitze-, UV- und Trockenstress zurechtzukommen und werden diese in Kulturreben einkreuzen.

Wie funtionniert es?

Zunächst wird mithilfe eines automatisierten Mikroskopiesystems Wildreben, die gegen Hitze- und Trockenstress resistent sind identifiziert, und dann herausgefunden, welche Gene und welche Inhaltsstoffe eine solche Resistenz anzeigen.

Damit lassen sich dann nach Kreuzung mit Kultursorten geeignete Züchtungskandidaten schnell herausfinden. Ausserdem kann man damit für die in der Region angebauten Rebsorten, vor allem auch pilzwiderstandsfähige (PiWi)-Reben einen Katalog der Klimaresilienz erstellen, um den Weinbaubetrieben bei der Sortenwahl zu helfen.

Am Ende des Projektes wird einen Satz von mindestens fünf genetischen Faktoren zur Verfügung herstellt, um KliWi-Reben mit Resilienz gegen Hitze-, UV- und Trockenstress züchten zu können. Weiterhin wird den Weinbaubetrieben in der Region (aber auch den Rebschulen) einen Katalog angeobten, in dem die Hitze- und Trockenresilienz von allen in der Region gängigen Unterlags- und Ertragssorten auf wissenschaftlicher Grundlage dargestellt ist, dies beinhaltet auch die für den ökologischen Weinbau wichtigen PiWi-(Pilz-Widerstandsfähigen) Rebsorten.

Das erwartete Ergebnis

Dank KliWiReSSe sollen die Weinbaubetriebe bei der Auswahl geeigneter Sorten unterstützt werden, wenn ein Weinberg neu angelegt wird. So wird das Projekt einen Beitrag leisten, um den Weinbau in der grenzüberschreintenden Region am Oberrhein an die Herausforderungen des Klimawandels anzupassen.

Retour au blog Partager : Facebook Twitter

Abschluss von KTUR: Der Technologietransfer am Oberrhein wird weiter verstärkt

Publié par SchwoobAline le Donnerstag 17 Juli 2025

Projekte

Anlässlich seiner Abschlussveranstaltung am 22. September 2022 in Karlsruhe hat das Projekt KTUR seine zahlreichen Ergebnisse vorgestellt. In drei Jahren Forschung und Experimenten sind zahlreiche Tools für Lehrer, Forscher und die Wirtschaft entstanden.

Handfeste Tools zur Verknüpfung von Forschung und Wirtschaft

Die Partner des Projekts, das vom KIT (Karlsruher Institut für Technologie) getragen wurde, haben mehrere Austausch- und Lernformate entwickelt, um verschiedenen Zielgruppen den Wissens- und Technologietransfer zu erleichtern:

- Die Plattform @KTUR innovation X ermöglicht Unternehmen einen schnellen und einfachen Zugang zu den Technologien der gesamten Region und dient als zentrale Kontaktstelle für verschiedene Aktivitäten in den Bereichen Forschung, Transfer und Unternehmertum.

- Ein Modell für grenzüberschreitende Fortbildungen; im vergangenem Juni fand in Karlsruhe und in Strasbourg beispielsweise eine Fortbildung zum Thema „Künstliche Intelligenz“ statt.

-

Trinationale Summerschool 2022 Gemeinsame trinationale Angebote in den Bereichen Start-ups und Unternehmensgründung. Doktoranden konnten sich im Rahmen von Webinaren über die Entwicklung eines Unternehmens austauschen und somit zur Förderung des Unternehmertums beitragen. Die zweite Auflage der trinationalen Summer School on Entrepreneurship endete bereits am 2. September, und ermöglichte es 27 Studierenden mit 13 verschiedenen Nationalitäten, gemeinsam an Geschäftsideen zu arbeiten.

Die 12 Projektpartner haben außerdem an Workshops teilgenommen, um die Funktionsweise der jeweils anderen Universitäten und Forschungseinrichtungen zu verstehen und neue Kenntnisse zu erwerben. Auch Fachmessen wie der Innovation Day am 22. April 2022 wurden von den Teilnehmern sehr geschätzt und sind eine gut Möglichkeit, verschiedene Gemeinschaften zusammenzubringen.

Ein trinationales Ziel, um den aktuellen Herausforderungen gemeinsam zu begegnen

Das Projekt „Knowledge Transfer Upper Rhine“ (KTUR) war im Herbst 2019 angelaufen und auf die Verstärkung der Zusammenarbeit im Bereich Wissens- und Technologietransfer ausgerichtet. In diesem Sinne war es sein Ziel, den wachsenden Herausforderungen, denen sich Industrie und Forschung gegenübersahen, zu bewältigen. Dazu zählen zum Beispiel die Entwicklung neuer Technologien im Gesundheitsbereich, die „green transformation“ oder auch die Digitalisierung der Wirtschaft. Das Projekt hat deshalb am Aufbau eines langfristigen Netzwerks gearbeitet, um den Austausch zwischen Akteuren aus der Forschung zu erleichtern und die Wettbewerbsfähigkeit der Oberrheinregion zu stärken.

Das Ende eines Projekts, aber nicht das Ende der Zusammenarbeit

Das Projekt KTUR endet am 30. September 2022, und besiegelt zugleich die verstärkte Zusammenarbeit zwischen Partnern aus Hochschulbildung, Forschung und Innovation am Oberrhein. Diese möchten an diesen Erfolg anknüpfen und neue Bildungsangebote anbieten, indem sie noch mehr Akteure aus der Forschung zusammenbringen.

„Die Universität von Strasbourg ist stolz, die Arbeit des Projekts KTUR fortzuführen. Unser zukünftiges Ziel ist es, neue Beziehungen und vielversprechende Projekte zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und der Gesellschaft zu ermöglichen. Hauptaufgabe ist es, den Fortbestands dieser Partnerschaften zu sichern und neue Dialoge zu erzeugen, die der Innovation, den Unternehmen und der Entwicklung der grenzüberschreitenden Beziehungen dienen.“

Prof. Dr. Michel de Mathelin, leitender Vizepräsident der Universität Strasbourg und Vizepräsident für sozioökonomische Beziehungen und Transfer.

Retour au blog Partager : Facebook Twitter

Das Projekt DialogProTec: Pflanzen durch chemische Kommunikation langfristig schützen

Publié par SchwoobAline le Donnerstag 17 Juli 2025

Projekte

Schadpilze verursachen in der Landwirtschaft enorme Schäden und werden konventionell mit Fungiziden bekämpft. Forschende aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz haben im Projekt DialogProTec gemeinsam umweltverträgliche Alternativen entwickelt, bei denen die chemische Kommunikation von Krankheitserregern mit Pflanzen ausgetrickst wird. Nach Abschluss der Forschungsarbeiten ist die neue Technologie nun einsatzbereit und wurde im Rahmen des Abschluss-Symposiums am 7. Juli 2022, im Staatsweingut Freiburg, Gutsbetrieb Blankenhornsberg in Ihringen, vorgestellt.

Ein umweltverträglicher Schutz vor Pilzerkrankungen

Die Pilzkrankheit Esca bedroht den Weinanbau in Europa und verursacht bei Winzerinnen und Winzern jedes Jahr Millionenschäden. Diese werden durch den Klimawandel noch verstärkt, da der Pilz auf viele geschwächte Pflanzen trifft, die unter Klimastress leiden.

Im konventionellen Pflanzenschutz werden Pilzerkrankungen wie Esca mit giftigen Fungiziden bekämpft. In DialogProTec haben die Forschenden nun einen neuen Lösungsansatz entwickelt. Dabei werden die chemischen Signale, durch die Wirt und Krankheitserreger miteinander kommunizieren, abgewandelt, um das Immunsystem der Planze zu aktivieren.

Innovative Lösungen auf dem Weg in die Praxis

Inzwischen ist die innovative Technologie des Projekts bereits auf dem Weg in die Praxis und soll bald auf dem Feld erprobt werden. Neben einer Alternative für Fungizide entwickelte das Projektteam außerdem neue Ansätze, um das Pflanzenwachstum zu fördern oder um Unkraut zu bekämpfen. Hier könnten Signale zukünftig ebenfalls Herbizide ersetzen.

Über diese neuen Erkenntnisse wurde auch im Rahmen des Abschluss-Symposiums am 7. Juli berichtet. Außerdem bot die Veranstaltung den Teilnehmern, darunter insbesondere den Winzern, Gelegenheit, sich zum Thema Klimawandel im Weinbau auszutauschen.

Über diese neuen Erkenntnisse wurde auch im Rahmen des Abschluss-Symposiums am 7. Juli berichtet. Außerdem bot die Veranstaltung den Teilnehmern, darunter insbesondere den Winzern, Gelegenheit, sich zum Thema Klimawandel im Weinbau auszutauschen.

Das transdisziplinäre Netzwerk aus landwirtschaftlichen Betrieben (wie Wein- und Obstbaubetriebe) sowie der Industrie (Pflanzenschutz- und Technologieunternehmen) und der Forschung, das während der Laufzeit des Projekts entstanden ist, will auch zukünftig weiterhin zusammenarbeiten.

Mehr erfahren

Das Projekt „DialogProTec“ ist im Juli 2019 gestartet. Es war eines von sieben Projekten, die im Rahmen der dritten Ausgabe der Wissenschaftsoffensive der Trinationalen Metropolregion Oberrhein ausgewählt wurden.

Die Projektpartner haben die wichtigsten Erkenntnisse auf ihrer Projektwebseite veröffentlicht.

Retour au blog Partager : Facebook Twitter

Abschlusskolloquium des Projekts ACA-MODES

Publié par Anne-Sophie Mayer le Donnerstag 17 Juli 2025

Projekte

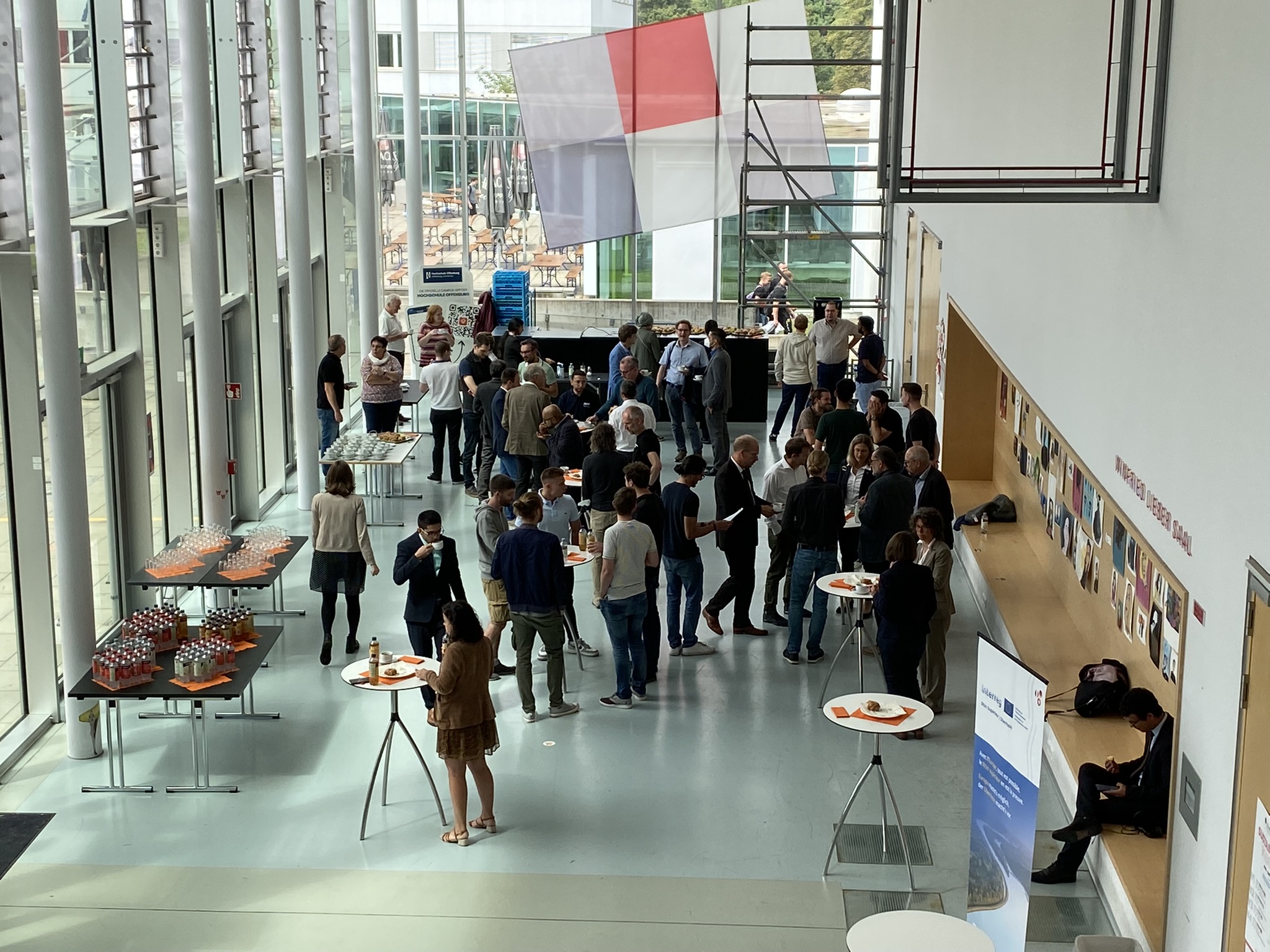

Die Partner des Projekts ACA-MODES haben ihre Erkenntnisse am Freitag, den 1. Juli 2022 in den Räumlichkeiten des Projektträgers, der Hochschule Offenburg, vorgestellt. Lehrende, Forscher, Spezialisten des Energiesektors und Studierende: etwa 50 Teilnehmer haben sich zusammen gefunden, um eine Bilanz aus drei Projektjahren zu ziehen und sich zur Zunkunft der Energiesysteme auszutauschen.

Lösungen für eine stabile Energieversorgung

Der Anteil an erneuerbaren Energien im Energiemix, wie Solar- und Windkraft, nimmt stetig zu. Die Produktion dieser Energiearten ist jedoch starken Schwankungen unterworfen. Dies kann zu Unterbrechungen im Energienetz führen, zumal die Erzeuger oft noch zu wenig in die zentralisierten Energienetzwerke integriert sind. Wie können hybride Energiesysteme also optimal reguliert und betrieben werden, wenn der Anteil an erneuerbaren Energien weiter zunimmt?

Durch die Identifikation, Verknüpfung und anschließende Auswertung von fünf Energieinseln, die im grenzüberschreitenden Oberrheingebiet verteilt sind, konnten die Partner von ACA-MODES Methoden und Strategien zur Beantwortung dieser Frage entwickeln und in der Praxis testen. Aus diesen Strategien wurden konkrete Steuerungsalgorithmen abgeleitet, darunter ein hochentwickelter Algorithmus zur prädikativen Regulierung, der im Rahmen eines von den Partnern umgesetzten virtuellen Netzwerks dezentraler Energiesysteme in die Testphase gebracht wurde.

Spitzenforschung mit praktischen Anwendungsmöglichkeiten für das grenzüberschreitende Oberrheingebiet

Im Lauf des Projektes haben industrielle Partner aus dem Energiebereich die von den Laboren vorgestellten Ergebnisse regelmäßig bestätigt, um deren praktische Anwendbarkeit zu gewährleisten. Ebenso wurde die lokale und internationale wissenschaftliche Gemeinschaft durch Präsentationen und Veröffentlichungen mehrmals über die Fortschritte des Projekts informiert.

Somit können die Ergebnisse des Projekts ACA-MODES im Bausektor konkret angewandt werden, sei es für Neubauten oder die Renovierung vom Gebäudebestand zur Verbesserung ihrer Energieeffizienz.

Mehr erfahren

Das Projekt „Advanced Control Algorithm for Management of Decentralised Energy Systems“ ist im September 2019 gestartet. Es war eines von sieben Projekten, die im Rahmen der dritten Ausgabe der Wissenschaftsoffensive der Trinationalen Metropolregion Oberrhein ausgewählt wurden.

Die Projektpartner haben die wichtigsten Erkenntnisse und im Rahmen des Projekts analysierten Methoden auf Ihrer Projektwebseite veröffentlicht.

Retour au blog Partager : Facebook Twitter

Das Projekt NAVEBGO stellt seine Ergebnisse vor

Publié par SchwoobAline le Donnerstag 17 Juli 2025

Projekte

Am 21. Juni versammelte die Universität Freiburg ihre Partner und Akteure aus dem Gebäudesektor in Freiburg im Breisgau, um die Ergebnisse des Projekts NAVEBGO vorzustellen.

Den Biozideintrag in das Grundwasser am Oberrhein nachhaltig reduzieren

Bauunternehmen nutzen Biozide an Gebäudefassaden, um diese vor Algen- und Pilzbefall zu schützen; diese Biozide gelangen über das abfließende Regenwasser, das an den Gebäudefassaden entlang läuft, in den urbanen Wasserkreislauf und schlussendlich in das Grundwasser. In einem interdisziplinären Ansatz hat das Projekt NAVEBGO daher einen Maßnahmenkatalog entwickelt, um diesen Biozideintrag in das Grundwasser des Oberrheins nachhaltig zu verringern.

Eine Abschlussveranstaltung als Ausdruck der Partnerschaft: umfassend, fachübergreifend und entschieden grenzüberschreitend

Anlässlich der Abschlussveranstaltung, die am 21. Juni 2022 in der Universitätsbibliothek von Freiburg im Breisgau stattfand, stellte die Partnerschaft die Projektergebnisse einem breiten Publikum vor. Bauunternehmen, Architekten, Stadtplaner und Forscher konnten sich über die unterschiedlichen Strategien zur Reduzierung des Biozidgehalts in Fassaden informieren. Experten aus Deutschland und Frankreich präsentierten zudem innovative Ideen zur Gestaltung biozidfreier Fassaden. Der vortrag- und austauschreiche Tag endete mit einer Besichtigung eines Untersuchungsgebiets im Stadtteil Freiburg-Whiere. Im Rahmen dieser Besichtigung konnten die Teilnehmer das Abfließen von Regenwasser besser verstehen und und Best Practices beobachten.

Anlässlich der Abschlussveranstaltung, die am 21. Juni 2022 in der Universitätsbibliothek von Freiburg im Breisgau stattfand, stellte die Partnerschaft die Projektergebnisse einem breiten Publikum vor. Bauunternehmen, Architekten, Stadtplaner und Forscher konnten sich über die unterschiedlichen Strategien zur Reduzierung des Biozidgehalts in Fassaden informieren. Experten aus Deutschland und Frankreich präsentierten zudem innovative Ideen zur Gestaltung biozidfreier Fassaden. Der vortrag- und austauschreiche Tag endete mit einer Besichtigung eines Untersuchungsgebiets im Stadtteil Freiburg-Whiere. Im Rahmen dieser Besichtigung konnten die Teilnehmer das Abfließen von Regenwasser besser verstehen und und Best Practices beobachten.

Tools zur Gestaltung biozidfreier Fassaden

Die Forscher der Projektgruppe haben ihre Forschungsergebnisse in Form von 16 „thematischen Factsheets“ vorgestellt.  Diese Factsheets waren während der Veranstaltung als Poster ausgestellt und den gesamten Tag über zugänglich. Das Projekt hat auch ein Simulationsmodell namens FReWaB-PLUS entwickelt, das es Lokalbehörden ermöglicht, das Risiko einer Ausbreitung von Bioziden im Grundwasser einzuschätzen. Diese Vorträge wurden durch die Mitwirkung von Experten aus den Bereichen Raumplanung, Stadtplanung, Biochemie oder auch Architektur ergänzt und verweisen auf neue Perspektiven und Kooperationen.

Diese Factsheets waren während der Veranstaltung als Poster ausgestellt und den gesamten Tag über zugänglich. Das Projekt hat auch ein Simulationsmodell namens FReWaB-PLUS entwickelt, das es Lokalbehörden ermöglicht, das Risiko einer Ausbreitung von Bioziden im Grundwasser einzuschätzen. Diese Vorträge wurden durch die Mitwirkung von Experten aus den Bereichen Raumplanung, Stadtplanung, Biochemie oder auch Architektur ergänzt und verweisen auf neue Perspektiven und Kooperationen.

Retour au blog Partager : Facebook Twitter

Abschluss-Symposium DialogProTec

Publié par SchwoobAline le Donnerstag 17 Juli 2025

Projekte

Das Projekt DialogProTec organisiert seine letzte Veranstaltung, zunächst für ein wissenschaftliches Publikum von 10:00 bis 13:00 Uhr und dann für die breite Öffentlichkeit ab 14:00 Uhr rund um die Erhaltung der Weinberge angesichts des Klimawandels.

Anmeldung und Informationen hier : https://www.dialogprotec.eu/news_de.htm

Retour au blog Partager : Facebook Twitter

ACA-Modes Abschlussveranstaltung

Publié par SchwoobAline le Donnerstag 17 Juli 2025

Projekte

Das Projekt ACA-Modes organisiert seine Abschlussveranstaltung.

Anmeldungen sind hier möglich: https://aca-modes.insa-strasbourg.fr/event/the-final-aca-modes-workshop-on-1st-of-july-2022/

Retour au blog Partager : Facebook Twitter

Abschluss des Projekts SuMo-Rhine: sustainable mobility

Publié par SchwoobAline le Donnerstag 17 Juli 2025

Projekte

Das SuMo-Rhine Abschlussevent findet am 17.11.2021 von 13 Uhr bis 17 Uhr statt. Es wird sowohl in Präsenz in der Aula der Universität Freiburg stattfinden als auch einen Livestream über das Internet geben.

Programm und Anmeldung sind auf der Webseite des Projekts verfügbar.

Retour au blog Partager : Facebook Twitter