RHENUS & RESILIRE - Kick-off Veranstaltung

RHENUS & RESILIRE – Kick-off Veranstaltung

Publié par SchwoobAline le Montag 21 Juli 2025

Projekte

Die Partner des Projekts Rhenus & Resilire organisieren ihre Auftaktveranstaltung, bei der auch der Präsident der Universität Straßburg und der Rektor der Hchschule Kehl anwesend sein werden.

Zu dieser Veranstaltung sind nur geladene Gäste zugelassen.

Retour au blog Partager : Facebook Twitter

Entwicklung von Resilienzstrategien für Gemeinden am Oberrhein

Publié par SchwoobAline le Montag 21 Juli 2025

Die Zunahme von Risiken und Krisen aller Art stellt eine große Herausforderung für unsere Gesellschaften dar. Gefahren sind der Klimawandel, Naturkatastrophen, Epidemien, Angriffe in diversen Bereichen (z.B. Hacker- oder Nuklearangriffen), Unterbrechungen der Logistikketten für lebensnotwendige Güter, Großfeuer, Dürren, sowie Unterbrechung der Stromversorgung und der üblichen Kommunikationsmittel. Der Oberrhein ist eine Region, die direkt von diesen Risiken betroffen ist.

Die Kommunen sind die Akteure, die am unmittelbarsten mit der von Risiken und Katastrophen betroffenen Bevölkerung in Verbindung stehen. Oftmals sind die Gemeinden in Krisensituationen mit zahlreichen Einschränkungen konfrontiert. Diese Zwänge betreffen die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel, aber auch den Grad ihrer Autonomie und ihrer Vorbereitung auf Extremsituationen.

Das Projekt Rhenum et Resiliere hat das Ziel, die Resilienz kleiner und mittlerer Gemeinden innerhalb des Oberrheingebiets gegenüber Extremsituationen zu verstärken.

Daher werden die Projektpartner rund um die Hochschule Kehl und die Universität Straßburg analysieren, wie vier Pilotgemeinden am Oberrhein die jüngsten Krisen bewältigt haben und werden Prototypen für kommunale Krisenstäbe entwickeln, die insbesondere auf grenzüberschreitenden Simulationen basieren.

Zunächst müssen die kurzfristigen Ziele erreicht werden, die zwei Dimensionen umfassen: die Analyse der bisherigen Strategien auf kommunaler Ebene und die Vertiefung des Verständnisses der diesbezüglichen Aktivitäten auf beiden Seiten des Rheins. Durch die grenzüberschreitende Dimension des Projekts können frühere Erfahrungen und neue, innovative Lösungen, die in zwei verschiedenen Kulturkreisen und administrativen Systemen entstanden sind, entwickelt, gebündelt und genutzt werden. Durch die Einbeziehung der kommunalen Erfahrungen auf der anderen Rheinseite können eigene Handlungsoptionen erweitert und das Verständnis für die jeweils andere Seite intensiviert werden. Es entstehen neue Impulse, die zu innovativen Möglichkeiten der Krisenbewältigung und der Abwehr von Bedrohungen führen. Die Pilotgemeinden werden durch Ihre Teilnahme am Projekt von Anfang an für das Thema der lokalen Resilienz sensibilisiert, können eigene Erfahrungen beitragen und an der gemeinsamen Identifizierung von bekannten und unbekannten Risiken mitwirken. Dieser Prozess beinhaltet zudem ein Screening der in der Vergangenheit und in Zukunft zur Verfügung stehenden Mittel, sowie das Identifizieren von verborgenen und fehlenden Ressourcen zur Erhöhung der lokalen und grenzüberschreitenden Resilienz gegenüber Bedrohungen. Die Kommunen haben hier eine äußerst relevante Rolle und tragen wesentlich zum Zusammenführen dieser Risiken, Ressourcen und Lösungsoptionen bei. Sie erhalten durch ihre Teilnahme am Prozess als Erste Zugriff auf die Ergebnisse, die ihre Resilienz erhöhen.

Der zweite Schritt umfasst die Ausarbeitung mittelfristiger Strategien zum Umgang mit Krisen und dazugehörige Trainings. Das Projekt wird Krisenszenarien entwickeln, die mithilfe der Pilotgemeinden simuliert werden. Diese Phase wird für die Gemeinden eine Einführung in das Krisenmanagement ermöglichen. Die Erfahrungen können in die Entwicklung von Modellen für kommunale Krisenzentren einfließen, die auf extreme Ereignisse lokaler und grenzüberschreitender Natur reagieren können. Weiter müssen die zuvor identifizierten Ressourcen von den Kommunen grenzüberschreitend mobilisiert werden können. Um eine schnelle Reaktion der (bi-)nationalen Krisenstäbe zu ermöglichen, werden standardisierte Leitfäden zur Entscheidungsfindung konzipiert. Ebenso wichtig ist die grenzüberschreitende Kommunikation sowohl mit der Administration als auch mit den Bürger*innen im Falle einer Bedrohung, um Fehlinformation zu verhindern und Handlungen abzustimmen.

In den letzten Schritt des Projekts soll die Resilienz des Oberrheins, insbesondere in kleinen Gemeinden, langfristig gestärkt werden. Dies soll durch den Austausch von Best Practices zwischen Gemeinden, Bürgern, Unternehmen und der akademischen Welt erreicht werden. Darüber hinaus werden die Ergebnisse in Form von Master Classes und einer Abschlusskonferenz verbreitet und in der Praxis angewandt.

Retour au blog Partager : Facebook Twitter

Grenzüberschreitender Schutz der Atmosphäre -Beobachtungsstelle Luft-Klima-Energie und Entscheidungshilfe für Aktionen am Oberrhein

Publié par Anne-Sophie Mayer le Montag 21 Juli 2025

In Europa und am Oberrhein kennt die Luftverschmutzung keine Grenzen. Dies wirkt sich auf die Gesundheit der Bewohner dieser Gebiete aus und trägt gleichzeitig zum Klimawandel bei. Die Verbesserung der Luftqualität, die Eindämmung und Anpassung an den Klimawandel ist daher eine gemeinsame Herausforderung für den Oberrhein und auf globaler Ebene.

Für die politischen Akteure am Oberrhein ist es nicht einfach, Indikatoren in Bezug auf Luftverschmutzung, Klima oder Energie in benachbarten Gebieten auf vergleichbare Weise zu überwachen; und geeignete Maßnahmen durchzuführen, indem ein Ansatz gewählt wird, der sowohl über die Luft-Klima-Energie Themen als auch über dem grenzüberschreitenden Bereich hinausgeht, um in Komplementarität mit benachbarten Entscheidungsträgern zu handeln.

Das Projekt Atmo-Rhena PLUS schlägt vor, den Oberrhein bei seinem Übergang in Bezug auf Luft, Klima und Energie zu unterstützen, durch die Bereitstellung einer quantifizierten Nachverfolgung und indem politische Entscheidungsträger dafür sensibilisiert werden, grenzüberschreitend gemeinsam gegen den Klimawandel vorzugehen und die Treibhausgasemissionen in ihren Territorien zu reduzieren, ob grenzüberschreitend oder nicht.

Dieses Projekt zielt darauf ab, politischen Entscheidungsträgern eine harmonisierte grenzüberschreitende Datenbank der Luft-Klima-Energie-Bestandsaufnahme in ihren Gebieten zur Verfügung zu stellen; sowie Entscheidungsunterstützung durch Vorschläge für Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität und -bewertung aber auch Szenarien in Bezug auf Kosten-Nutzen-Verhältnis und Auswirkungen auf Bereiche wie Gesundheit, Biodiversität oder soziale Aspekte.

Zu diesem Zweck werden die Partner zunächst eine harmonisierte Datenbank mit einem Verfahren zur Erhebung von Daten über Schadstoffemissionen und -konzentrationen, Treibhausgase und Energieverbrauch aus den drei Ländern erstellen. Diese Daten werden in statistische Karten des Oberrheins und ein Dashboard zum Bestandsaufnahme Luft-Klima-Energie einspeisen.

Dann geht es darum, die Entscheidungsunterstützung aus der Datenbank durchzuführen, die sich aus mehreren Bestandteilen zusammensetzt: einen Klima-Luft-Energie-Plan für den Oberrhein einschließlich des Energieflussdiagramms, mindestens 10 Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität, ihre Bewertungen und ihre Auswirkungen in Bezug auf Luft-Klima-Energie, aber auch Gesundheit, Biodiversität oder soziale Aspekte.

Schließlich wird es darum gehen, die politischen Entscheidungsträger über das Projekt zu kommunizieren, den Zustand der Atmosphäre am Oberrhein bekannt zu machen und parallel dazu die Entscheidungsgrundlagen bekannt zu machen. Dies geschieht durch Konferenzen, Beiträge in sozialen Netzwerken, Publikationen, Kommunikationskits, die auf die Gebiete zugeschnitten sind, sowie Präsentationen des Projekts vor lokalen Entscheidungsgremien. Die Partner werden auf der Komplementarität dieser beiden Komponenten bestehen, um den Klimawandel zu bekämpfen und die Luftverschmutzung zu verringern.

Innerhalb von drei Jahren nach Projektende wird das Luft-Klima-Energie-Dashboard für den Oberrhein für alle online verfügbar sein, ebenso wie verschiedene Karten, die die Bestandsaufnahme in Bezug auf Schadstoffe, Treibhausgase sowie Energieverbrauch und -produktion veranschaulichen. Der Klima-Luft-Energie-Plan wird ebenso verfügbar sein wie die 10 vorgeschlagenen Maßnahmen zur Verringerung der Luftverschmutzung, einschließlich ihrer Bewertungen und Auswirkungen.

Retour au blog Partager : Facebook Twitter

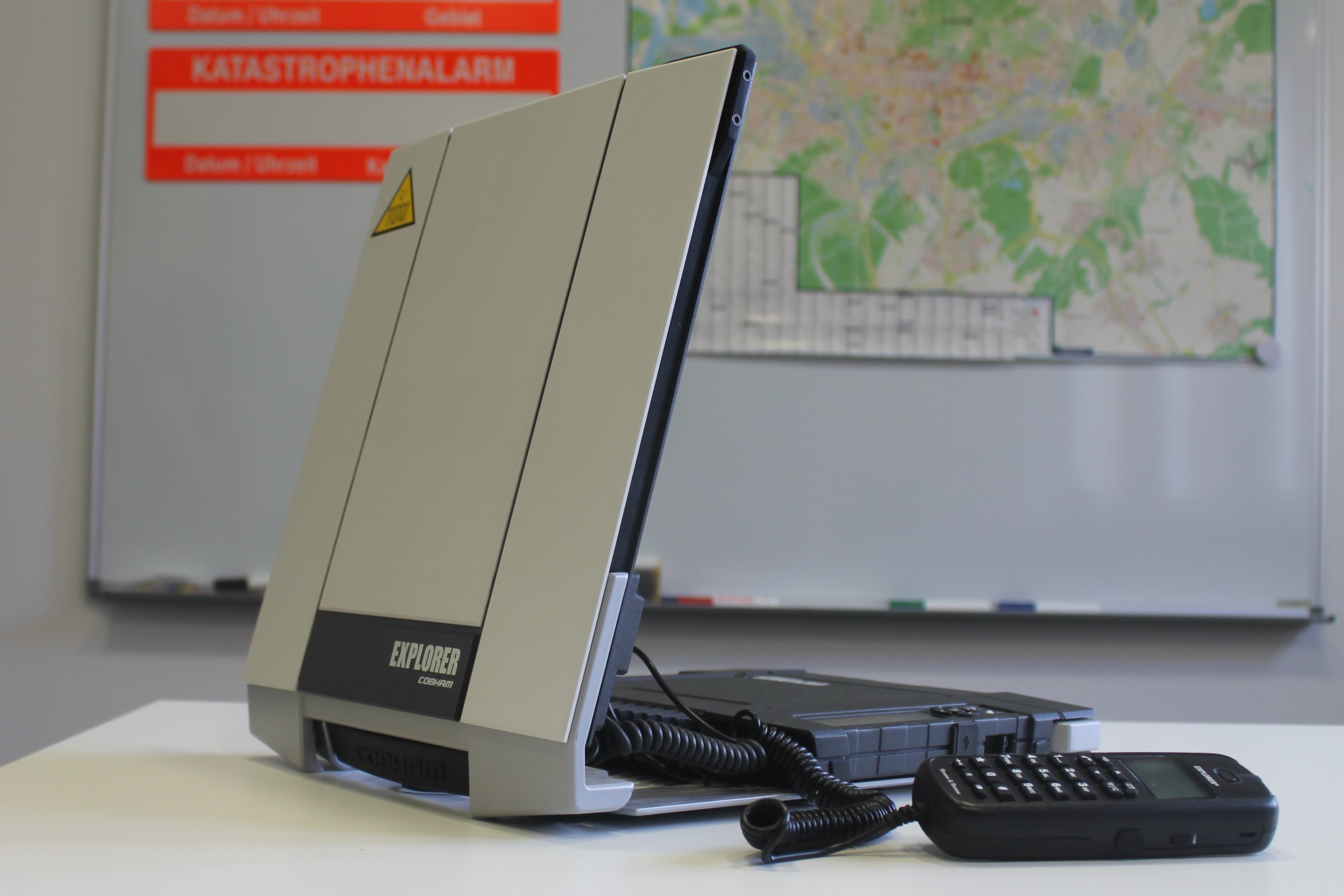

Kommunikation im Krisenfall: Installation von 25 Satellitenanlagen

Publié par SchwoobAline le Montag 21 Juli 2025

Projekte

Die Partner des Projekts „Kommunikation im Krisenfall“ haben den ersten Schritt getan: die Beschaffung und Installation von 25 ortsfesten Satellitenkommunikationsanlagen am Oberrhein.

Gemeinsame Satellitenkommunikationsanlagen

Im ersten Teil des Projekts ging es im Jahr 2021 um die Ausschreibung zum Erwerb der Anlagen. Nach erfolgreicher Vergabe der Leistungen wurden die Anlagen anschließend geliefert und seitdem bei den Projektpartnern installiert und in Betrieb genommen. Somit können die projektbeteiligten Krisenstäbe und Leistellen aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz am Oberrhein nun im Krisenfall ausfallsicher kommunizieren. Diese Kommunikation würde sich beispielsweise im Fall eines allgemeinen Stromausfalls in der Region als wesentlich erweisen.

Schulungen und Übungen konkretisieren das Projekt

Im nächsten Schritt soll die sichere Anwendung der Satellitenanlagen im Krisenfall gewährleistet werden. Zu diesem Zweck haben bereits Schulungsmaßnahmen in den einzelnen Behörden stattgefunden. Außerdem hat eine Expertengruppe ein Kommunikations- und Übungskonzept für alle beteiligten Behörden entwickelt und bereits erfolgreich erprobt. Mittels regelmäßiger grenzüberschreitender Übungen werden die Sprach- und Datenkommunikationsfähigkeiten der Partner trainiert. Auf diese Weise wird die Zusammenarbeit zwischen Krisenstäben und Leitstellen im Mandatsgebiet der Oberrheinkonferenz gefestigt und weiter ausgebaut.

Retour au blog Partager : Facebook Twitter

Schutz des aquatischen Diversität und Verringerung der Gewässerverschmutzung an der Wieslauter – Klimawandelangepasstes Management

Publié par Anne-Sophie Mayer le Montag 21 Juli 2025

RiverDiv hat sich den nachhaltigen Schutz der Biodiversität sowie der Gewässerqualität an der deutsch-französischen Wieslauter zum Ziel gesetzt. Durch die hohe ökologische Relevanz und vielfältige Nutzung des Fließgewässers richtet sich das Projekt ebenso an Angelvereine und -verbände, Wasserversorger und – verbände, wie auch Genehmigungsbehörden und die breite Öffentlichkeit. Nach Abschluss des Projektes, sollen diese Akteure sowohl einen Maßnahmenkatalog an der Hand haben, als auch gut ausgebildet und grenzüberschreitend vernetzt sein, um klimawandelinduzierten Veränderungen gemeinsam entgegenzutreten.

Retour au blog Partager : Facebook Twitter

Klima-Widerstandsfähige Rebsorten zur Sicherung des Ertrags

Publié par Anne-Sophie Mayer le Montag 21 Juli 2025

Was ist die Problematik?

Sommerlicher Hitze- und Trockenstress stellt die Weinbaubetriebe vor immer größere Probleme. Neuanlagen lassen sich zunehmend nur noch mit künstlicher Bewässerung betreiben. Auch erwachsene Rebstöcke leiden, weil sie bei Trockenheit nicht mehr durch Verdunstung von Wasser über die Blätter die Erhitzung abmildern können. Aber können wir den Weinbau in der Region durch eine bessere Auswahl von Unterlags- und Ertragssorten helfen und zur Züchtung einer neuen Generation von Klima-Widerstandsfähigen (KliWi) Rebsorten beitragen?

Im Rahmen des Projekts werden Forscher aus der Region die Stamm-Mutter unserer Reben, die fast ausgestorbene Europäische Wildrebe, um Hilfe bitten. Sie werden nach Genen suchen, die dabei helfen, mit Hitze-, UV- und Trockenstress zurechtzukommen und werden diese in Kulturreben einkreuzen.

Wie funtionniert es?

Zunächst wird mithilfe eines automatisierten Mikroskopiesystems Wildreben, die gegen Hitze- und Trockenstress resistent sind identifiziert, und dann herausgefunden, welche Gene und welche Inhaltsstoffe eine solche Resistenz anzeigen.

Damit lassen sich dann nach Kreuzung mit Kultursorten geeignete Züchtungskandidaten schnell herausfinden. Ausserdem kann man damit für die in der Region angebauten Rebsorten, vor allem auch pilzwiderstandsfähige (PiWi)-Reben einen Katalog der Klimaresilienz erstellen, um den Weinbaubetrieben bei der Sortenwahl zu helfen.

Am Ende des Projektes wird einen Satz von mindestens fünf genetischen Faktoren zur Verfügung herstellt, um KliWi-Reben mit Resilienz gegen Hitze-, UV- und Trockenstress züchten zu können. Weiterhin wird den Weinbaubetrieben in der Region (aber auch den Rebschulen) einen Katalog angeobten, in dem die Hitze- und Trockenresilienz von allen in der Region gängigen Unterlags- und Ertragssorten auf wissenschaftlicher Grundlage dargestellt ist, dies beinhaltet auch die für den ökologischen Weinbau wichtigen PiWi-(Pilz-Widerstandsfähigen) Rebsorten.

Das erwartete Ergebnis

Dank KliWiReSSe sollen die Weinbaubetriebe bei der Auswahl geeigneter Sorten unterstützt werden, wenn ein Weinberg neu angelegt wird. So wird das Projekt einen Beitrag leisten, um den Weinbau in der grenzüberschreintenden Region am Oberrhein an die Herausforderungen des Klimawandels anzupassen.

Retour au blog Partager : Facebook Twitter

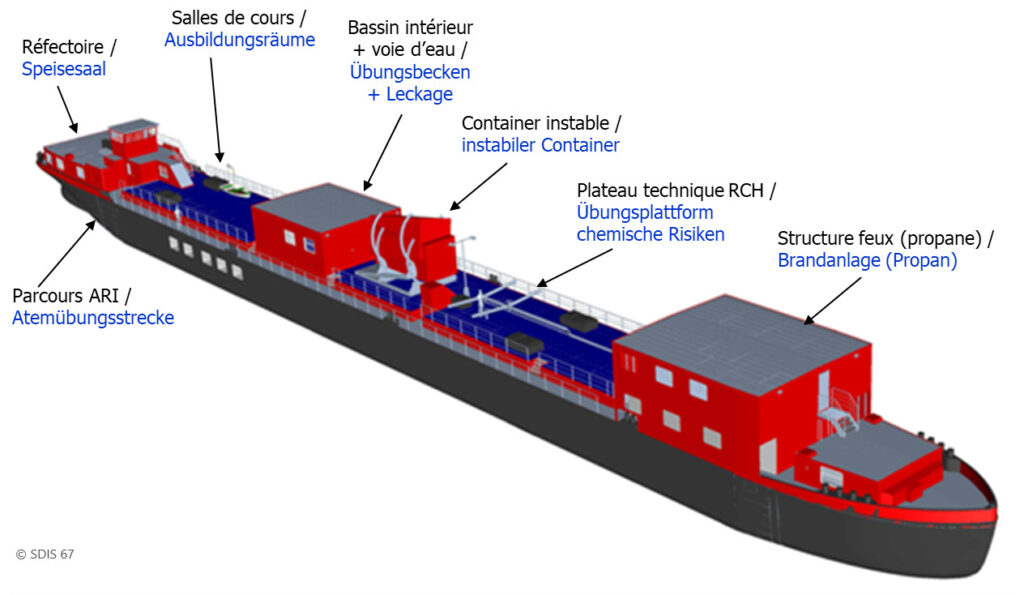

Mobile Übungsanlage Binnengewässer (MÜB)

Publié par SchwoobAline le Montag 21 Juli 2025

Projekte Programm

Einsatzkräfte der deutschen und französischen Feuerwehren proben gemeinsam für den Ernstfall

Was tun bei Schiffshavarien, Schiffsbrand oder wenn ein Gefahrengütertransport droht auszulaufen? Auf diese und ähnliche Gefahrenabwehreinsätze müssen sich die deutschen und französischen Feuerwehreinsatzkräfte in der Oberrhein-Region regelmäßig vorbereiten. Denn der Rhein zählt zu den größten und meistbefahrensten Binnenwasserstraßen Europas und die Zunahme des Güterverkehres in den letzten Jahren bringt viele Gefahren mit sich. Die MÜB, Mobile Übungsanlage Binnengewässer ist ein grenzüberschreitendes modernes Ausbildungszentrum, welches den Einsatzkräften realitätsnahe Übungsmöglichkeiten für solche Gefahrenabwehreinsätze bietet. Das Projekt wurde im Rahmen eines Interreg-IV-Projektes ins Leben gerufen.

Es sind rund 350 Kilometer des Rheins, die als natürliche Grenze durch den Oberrhein verlaufen. Der Rhein ist ein binationales Gewässer, bei Einsätzen auf der Binnenwasserstraße ist es essenziell, dass die Feuerwehrkräfte aus Deutschland und Frankreich bestens zusammenarbeiten können. Hierfür werden sie bei gemeinsamen Lehrgängen auf der MÜB bestens darauf vorbereitet. Die Einsatz- und Alarmpläne für den Ernstfall werden nicht nur gemeinsam erstellet, sondern bei Übungen auch grenzüberschreitend angewandt. An Bord können auf rund 1500m2 Fläche neben schiffs- und wasserspezifische Einsätzen, auch grundlegende Einsatzmöglichkeiten geübt werden. Im Vordergrund stehen das Erlernen des Umgangs mit Risiken von Flussschifffahrt und Gefahren die von gewässernahen SEVESO-Betrieben ausgehen.

Modernste Ausrüstung für spektakuläre und realitätsnahe Übungseinsätze

Die CRERF-MÜB, das internationale Ausbildungszentrum für die Gefahrenabwehr auf Binnengewässer und an Land dient nicht nur zur Vorbereitung auf Einsätze. Während der deutsch-französischen Ausbildungseinheiten, wird die Zeit ebenfalls dazu genutzt, die unterschiedlichen Einsatztaktiken aus beiden Ländern besser miteinander zu harmonisieren. Ein reger und ständiger Austausch zur Verbesserung der gemeinsamen Einsatztaktiken, ist neben den praktischen Übungen ein wesentlicher Bestandteil zur Bekämpfung von Risiken.

Auf der MÜB lassen sich eine ganze Reihe an Feuerwehrtätigkeiten üben: Bergen aus Tiefen, Brandsimulation, Ausbringen von Ölsperren, Chemieunfälle und vieles mehr. Die speziellen Elemente an Bord machen das Ausbildungszentrum einmalig in Europa. Es deckt nahezu alle potentiellen Einsatzmöglichkeiten zur Gefahrenabwehrbekämpfung auf Binnengewässern ab. Eine weitere Besonderheit, die MÜB kann verschiedene Schiffstypen simulieren: Containerschiff, Frachter, Schüttgutschiff – das hilft den Einsatzkräften dabei, sich auf jegliche Gefahrenabwehreinsätze vorzubereiten. Die Feuerwehrfrauen und Männer beider Seiten des Rheins sehen sich während der Übungen beispielsweise einem instabilen Gütercontainer, einem Wassereinbruchssimulator oder einer gasbefeuerten Brandübungsanlage gegenübergestellt.

Auch das Aufsteigen aufs Schiff vom Wasser aus und das Bergen von Personen aus einem Schüttgutsilo oder dem Motorschiffraum stehen auf dem Übungsprogramm. Darüber hinaus befinden sich an Bord ein Wasserübungsbecken, ein Konditionsraum und eine Atemschutzübungsstrecke mit einer Atemschutzwerkstatt. So ein Ausbildungstag erfordert viel Durchhaltevermögen, Konzentration und Ausdauer! Auch Teamgeist und genaueste Kooperation zwischen deutschen und französischen KollegInnen ist gefragt. Gut, dass an Bord auch ein Aufenthaltsraum zum Ausruhen und für den theoretischen Teil der Ausbildung zwei Lehrsäle zur Verfügung stehen.

Die CRERF-MÜB auf Wanderschaft

Seit Indienststellung im September 2014 in Mannheim, finden sich die Einsatzkräfte der deutschen und französischen Feuerwehr regelmäßig zu gemeinsamen Ausbildungseinheiten an Bord der MÜB zusammen.  Abwechselnd liegt die schwimmende Anlage in den Häfen bei Mannheim, Strasbourg oder Mullhouse-Illzach. Aktuell ist die MÜB in Mannheim stationiert.

Abwechselnd liegt die schwimmende Anlage in den Häfen bei Mannheim, Strasbourg oder Mullhouse-Illzach. Aktuell ist die MÜB in Mannheim stationiert.

Doch auch schon vor Indienststellung war die Mobile Übungsanlage Binnengewässer auf den Flüssen Europas unterwegs, allerdings als Tanker unter dem Namen Regina Rheni. Angelaufen ist das Projekt bereits im Jahr 2011. Doch der aufwändige Umbau des ehemaligen Tankmotorschiffes bedurfte einiger Jahre umfangreicher Vorbereitungen. Schließlich musste vorerst ein Schiff gefunden werden, welches für die Umrüstung geeignet sein würde. Nach europaweiten Ausschreibungen für den Schiffskauf, ein für den Umbau zu beauftragendes Ingenieurbüro und einer Werft, sahen die deutschen und französischen Feuerwehrbehörden von der SDIS 67, SDIS 68 und aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ihr Projekt umgesetzt. Und so wurde aus dem Schiff, auch dank Interreg, ein schwimmendes Ausbildungszentrum.

Ein Pilotprojekt in Europa

Die CREF-MÜB ist ein Beispiel mit Vorbildfunktion für andere Grenzregionen in Europa, die mit ähnlichen Herausforderungen in der Binnenschifffahrt konfrontiert sind. Ein reger Erfahrungsaustausch zwischen den Einsatzkräften auf beiden Seiten der Grenzen ist stets die grundlegende Voraussetzung.  Heute reisen Feuerwehrkräfte aus ganz Deutschland und Frankreich an, um auf dem Rhein zu trainieren. Doch für die Einsatzkräfte am Oberrhein ist die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zur Gefahrenabwehr auf dem Rhein schon lange eine Selbstverständlichkeit. So ist seit 2007 EUROPA 1, das deutsch-französische Feuerlöschboot im Einsatz.

Heute reisen Feuerwehrkräfte aus ganz Deutschland und Frankreich an, um auf dem Rhein zu trainieren. Doch für die Einsatzkräfte am Oberrhein ist die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zur Gefahrenabwehr auf dem Rhein schon lange eine Selbstverständlichkeit. So ist seit 2007 EUROPA 1, das deutsch-französische Feuerlöschboot im Einsatz.

Retour au blog Partager : Facebook Twitter

Deutsch-französisches Feuerlöschboot auf dem Rhein „EUROPA 1“

Publié par Adipso le Montag 21 Juli 2025

Verantwortliche der Feuerwehren und des Katastrophenschutzes in Deutschland und Frankreich erkannten bereits zur Jahrtausendwende die zunehmenden Risiken und Gefahren des Rheins. Diesen Herausforderungen sollte über die Grenzen hinweg entgegengewirkt werden.

Durch die Steigerung der Binnenschifffahrt und des Transports teils gefährlicher Güter, der Zunahme des Flusstourismus und der vermehrten Ansiedlung von Industrie entlang des Rheins, sahen sich die Einsatzkräfte beider Länder im Katastrophenfall nicht ausreichend gerüstet.

Der Einsatz eines der in Basel bzw. Mannheim vor Anker liegenden Löschboote im Gebiet Straßburg-Kehl hätte im Falle eines Brandes im Jahr 2000 8 Stunden Fahrt bedeutet.

Der Bau eines neuen, deutsch-französischen Feuerlöschbootes war die Lösung und zugleich der Startschuss für ein einmaliges europäisches Projekt. Der Bau des Bootes stand im Mittelpunkt der Finanzierung durch das Interreg III Oberrhein-Mitte-Süd Programm.

Neben dem Schiffbau war die Schaffung spezifischer Ausbildungsmaßnahmen für die binationale Besatzung, die im Normalfall aus zwei, im Falle eines Einsatzes aus acht Personen besteht, ein Ziel.

Die angebotenen Ausbildungsmaßnahmen sind:

- Feuerwehrtechnische Ausbildung,

- Schiffstechnische Ausbildung,

- Sprachkurse,

- Vermittlung grenzüberschreitender Ortskenntnisse (Häfen und Uferanlagen)

- Vermittlung interkultureller Kompetenz.

Am 29. Juni 2007 wurde das Feuerlöschboot „EUROPA 1“ aus der Taufe gehoben.

Der gemeinsame Besitz und die Instandhaltung des Löschbootes durch den eigens hierfür im Jahr 2007 gegründeten grenzüberschreitenden öffentlichen Zweckverband (GöZ) sind einmalig in Europa.

Mit dem Ende der Finanzierungsperiode ging das Löschboot am 1. Januar 2008 offiziell in Dienst. Seitdem liegt es im Kehler Hafen und ist bereit für seinen nächsten Einsatz.

EUROPA 1 war Vorbild- und Vorreiterprojekt für den Bau zweier weiterer Feuerlöschboote, „Metropolregion Rhein-Necker“ 2016 in Mannheim und „Pamina 1“ 2017 in Karlsruhe.

Laden Sie hier den Flyer zum Projekt herunter.

Bild: Feuerlöschboot Europa 1

Quelle: www.sdis67.com

Retour au blog Partager : Facebook Twitter

Bestandsaufnahme der Grundwasserqualität Oberrhein

Publié par Adipso le Montag 21 Juli 2025

Gegenstand des Projektes war die Erkundung der Grundwasserleiter und -vorkommen in der Lockergesteinsfüllung des Hochrheintals zwischen Schaffhausen und Basel unter besonderer Berücksichtigung der Bodenverhältnisse zur Beurteilung der durch Entnahmen, Schadensfälle, bestehende Anlagen und Planungsvorhaben bedingten Auswirkungen auf die Wassergewinnungsgebiete und Böden beiderseits des Hochrheins.

Das Projekt wurde in Übereinstimmung mit der Einzelvereinbarung durchgeführt. Alle vorhandenen Unterlagen wurden zusammengeführt und in den entwickelten Datenbanken erfasst. Nach Bestandserhebung wurden die Kenntnislücken festgestellt. Die Ergebnisse zur Hydrogeologie wurden in vier Karten und einer Darstellung geologischer Schnitte zusammengefasst. Aus den erarbeiteten Karten geht hervor, wo sich im Untersuchungsraum besonders sensible Gebiete befinden. Für die einheitliche Darstellung der Karten waren vielfältige, gegenseitige Abstimmungen, Vereinheitlichungen und Transformationen notwendig.Gegenstand des Projektes war die Erkundung der Grundwasserleiter und -vorkommen in der Lockergesteinsfüllung des Hochrheintals zwischen Schaffhausen und Basel unter besonderer Berücksichtigung der Bodenverhältnisse zur Beurteilung der durch Entnahmen, Schadensfälle, bestehende Anlagen und Planungsvorhaben bedingten Auswirkungen auf die Wassergewinnungsgebiete und Böden beiderseits des Hochrheins.

Das Projekt wurde in Übereinstimmung mit der Einzelvereinbarung durchgeführt. Alle vorhandenen Unterlagen wurden zusammengeführt und in den entwickelten Datenbanken erfasst. Nach Bestandserhebung wurden die Kenntnislücken festgestellt. Die Ergebnisse zur Hydrogeologie wurden in vier Karten und einer Darstellung geologischer Schnitte zusammengefasst. Aus den erarbeiteten Karten geht hervor, wo sich im Untersuchungsraum besonders sensible Gebiete befinden. Für die einheitliche Darstellung der Karten waren vielfältige, gegenseitige Abstimmungen, Vereinheitlichungen und Transformationen notwendig.Gegenstand des Projektes war die Erkundung der Grundwasserleiter und -vorkommen in der Lockergesteinsfüllung des Hochrheintals zwischen Schaffhausen und Basel unter besonderer Berücksichtigung der Bodenverhältnisse zur Beurteilung der durch Entnahmen, Schadensfälle, bestehende Anlagen und Planungsvorhaben bedingten Auswirkungen auf die Wassergewinnungsgebiete und Böden beiderseits des Hochrheins.

Das Projekt wurde in Übereinstimmung mit der Einzelvereinbarung durchgeführt. Alle vorhandenen Unterlagen wurden zusammengeführt und in den entwickelten Datenbanken erfasst. Nach Bestandserhebung wurden die Kenntnislücken festgestellt. Die Ergebnisse zur Hydrogeologie wurden in vier Karten und einer Darstellung geologischer Schnitte zusammengefasst. Aus den erarbeiteten Karten geht hervor, wo sich im Untersuchungsraum besonders sensible Gebiete befinden. Für die einheitliche Darstellung der Karten waren vielfältige, gegenseitige Abstimmungen, Vereinheitlichungen und Transformationen notwendig.Gegenstand des Projektes war die Erkundung der Grundwasserleiter und -vorkommen in der Lockergesteinsfüllung des Hochrheintals zwischen Schaffhausen und Basel unter besonderer Berücksichtigung der Bodenverhältnisse zur Beurteilung der durch Entnahmen, Schadensfälle, bestehende Anlagen und Planungsvorhaben bedingten Auswirkungen auf die Wassergewinnungsgebiete und Böden beiderseits des Hochrheins.

Das Projekt wurde in Übereinstimmung mit der Einzelvereinbarung durchgeführt. Alle vorhandenen Unterlagen wurden zusammengeführt und in den entwickelten Datenbanken erfasst. Nach Bestandserhebung wurden die Kenntnislücken festgestellt. Die Ergebnisse zur Hydrogeologie wurden in vier Karten und einer Darstellung geologischer Schnitte zusammengefasst. Aus den erarbeiteten Karten geht hervor, wo sich im Untersuchungsraum besonders sensible Gebiete befinden. Für die einheitliche Darstellung der Karten waren vielfältige, gegenseitige Abstimmungen, Vereinheitlichungen und Transformationen notwendig.Gegenstand des Projektes war die Erkundung der Grundwasserleiter und -vorkommen in der Lockergesteinsfüllung des Hochrheintals zwischen Schaffhausen und Basel unter besonderer Berücksichtigung der Bodenverhältnisse zur Beurteilung der durch Entnahmen, Schadensfälle, bestehende Anlagen und Planungsvorhaben bedingten Auswirkungen auf die Wassergewinnungsgebiete und Böden beiderseits des Hochrheins.

Das Projekt wurde in Übereinstimmung mit der Einzelvereinbarung durchgeführt. Alle vorhandenen Unterlagen wurden zusammengeführt und in den entwickelten Datenbanken erfasst. Nach Bestandserhebung wurden die Kenntnislücken festgestellt. Die Ergebnisse zur Hydrogeologie wurden in vier Karten und einer Darstellung geologischer Schnitte zusammengefasst. Aus den erarbeiteten Karten geht hervor, wo sich im Untersuchungsraum besonders sensible Gebiete befinden. Für die einheitliche Darstellung der Karten waren vielfältige, gegenseitige Abstimmungen, Vereinheitlichungen und Transformationen notwendig.Gegenstand des Projektes war die Erkundung der Grundwasserleiter und -vorkommen in der Lockergesteinsfüllung des Hochrheintals zwischen Schaffhausen und Basel unter besonderer Berücksichtigung der Bodenverhältnisse zur Beurteilung der durch Entnahmen, Schadensfälle, bestehende Anlagen und Planungsvorhaben bedingten Auswirkungen auf die Wassergewinnungsgebiete und Böden beiderseits des Hochrheins.

Das Projekt wurde in Übereinstimmung mit der Einzelvereinbarung durchgeführt. Alle vorhandenen Unterlagen wurden zusammengeführt und in den entwickelten Datenbanken erfasst. Nach Bestandserhebung wurden die Kenntnislücken festgestellt. Die Ergebnisse zur Hydrogeologie wurden in vier Karten und einer Darstellung geologischer Schnitte zusammengefasst. Aus den erarbeiteten Karten geht hervor, wo sich im Untersuchungsraum besonders sensible Gebiete befinden. Für die einheitliche Darstellung der Karten waren vielfältige, gegenseitige Abstimmungen, Vereinheitlichungen und Transformationen notwendig.Gegenstand des Projektes war die Erkundung der Grundwasserleiter und -vorkommen in der Lockergesteinsfüllung des Hochrheintals zwischen Schaffhausen und Basel unter besonderer Berücksichtigung der Bodenverhältnisse zur Beurteilung der durch Entnahmen, Schadensfälle, bestehende Anlagen und Planungsvorhaben bedingten Auswirkungen auf die Wassergewinnungsgebiete und Böden beiderseits des Hochrheins.

Das Projekt wurde in Übereinstimmung mit der Einzelvereinbarung durchgeführt. Alle vorhandenen Unterlagen wurden zusammengeführt und in den entwickelten Datenbanken erfasst. Nach Bestandserhebung wurden die Kenntnislücken festgestellt. Die Ergebnisse zur Hydrogeologie wurden in vier Karten und einer Darstellung geologischer Schnitte zusammengefasst. Aus den erarbeiteten Karten geht hervor, wo sich im Untersuchungsraum besonders sensible Gebiete befinden. Für die einheitliche Darstellung der Karten waren vielfältige, gegenseitige Abstimmungen, Vereinheitlichungen und Transformationen notwendig.Gegenstand des Projektes war die Erkundung der Grundwasserleiter und -vorkommen in der Lockergesteinsfüllung des Hochrheintals zwischen Schaffhausen und Basel unter besonderer Berücksichtigung der Bodenverhältnisse zur Beurteilung der durch Entnahmen, Schadensfälle, bestehende Anlagen und Planungsvorhaben bedingten Auswirkungen auf die Wassergewinnungsgebiete und Böden beiderseits des Hochrheins.

Das Projekt wurde in Übereinstimmung mit der Einzelvereinbarung durchgeführt. Alle vorhandenen Unterlagen wurden zusammengeführt und in den entwickelten Datenbanken erfasst. Nach Bestandserhebung wurden die Kenntnislücken festgestellt. Die Ergebnisse zur Hydrogeologie wurden in vier Karten und einer Darstellung geologischer Schnitte zusammengefasst. Aus den erarbeiteten Karten geht hervor, wo sich im Untersuchungsraum besonders sensible Gebiete befinden. Für die einheitliche Darstellung der Karten waren vielfältige, gegenseitige Abstimmungen, Vereinheitlichungen und Transformationen notwendig.

Retour au blog Partager : Facebook Twitter

Verkehrssicherheit ohne Grenzen

Publié par Adipso le Montag 21 Juli 2025

Das Projekt bestand in einer grenzüberschreitenden Veranstaltung zum Thema Verkehrssicherheit. In diesem Rahmen wurden den deutschen und französischen Bürgern die Ergebnisse der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der Akteure der Verkehrssicherheit vorgestellt. Auch wurde ein Programm zur Sensibilisierung für die deutsche und französische Straßenverkehrsordnung, zur Unfallverhütung, Sehtests und Simulationen von Fahrverhalten durchgeführt.

Retour au blog Partager : Facebook Twitter